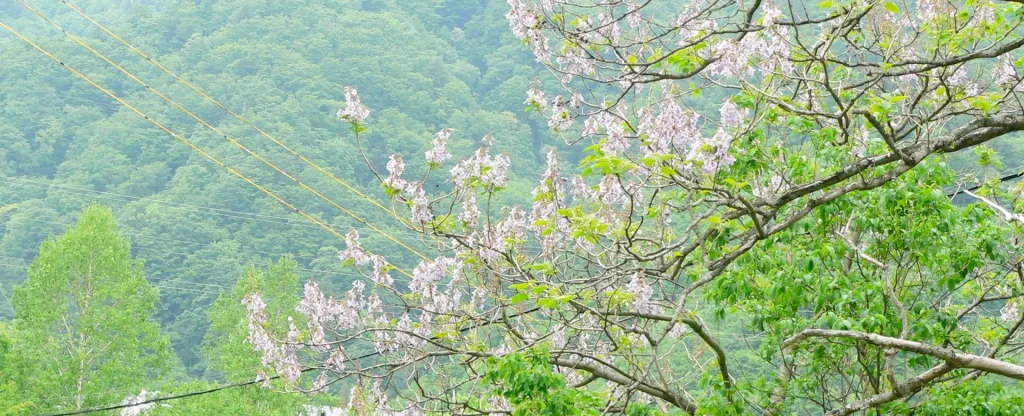

キリ

ゴマノハグサ科|広葉樹

桐はゴマノハグサ科Scrophulariaceaeの落葉高木です。

桐はゴマノハグサ科Scrophulariaceaeの落葉高木です。

学名はPaulownia tomentosa Steud.で、海外では学名そのまま pawlowniaと呼ばれています。

生長がきわめて速く、ふつう高さ10m、直径50cmくらいまでになります。

樹皮は灰褐色、割合に平滑で、太くなると縦しわが出ますが、割れ目はなかなか出ません。葉は6~20cmもある長い葉柄をもって対生し、葉身は広卵形で先端が尖り基部は心臓型、掌状に5本の葉脈が走り葉緑はほぼ全緑か、または浅く3裂か5裂しています。ふつうの葉でも長さ10~20cmあって、日本の樹で最も葉が大きいものの一つになります。ことに若木では異常に幅広く大きくなっていて、幅が94cmという記録があります。葉の表面に短い毛、裏面には繊毛を密に布いています。花が咲くと特有の甘い香りが漂います。

桐は日本、朝鮮で古くから木材を目的として植栽されており、わが国では北海道南部から南へかけて全国の至る所に見られます。隠岐島、宮崎県、大分県の山中に野生状のものが知られており、西日本に本来自生していた可能性があります。

桐の植栽は関東以北の各県に多く、古来南部桐(岩手県)が材質優良で最も有名であり、会津桐(福島県)の名も有名です。これらに次いで新潟県、茨城県などから材が多く出されます。なお現在では、中国、台湾、米国等海外諸国で植栽されたものが輸入されています。

[Paulownia tomentosa Steud.]

桐の学名のポローニアは、オランダ王妃「アンナ・パウローウナ(1795-1865)」に由来していると言われており、スウェーデンの植物学者エルンスト・ゴットリープ・フォン・シュトイデル(Ernst Gottlieb von Steudel)によって命名されました。

日本語の「桐」の語源は、桐の苗木が少し大きくなったとき、根元から切ると、そのあとから真直ぐな新芽がすくすくと勢いよく伸びて美しい木目の板がとれる(台切り)ので用材にする桐は、一度は切るのが習わしとなっており、そこで「キリ」という名が付いたと言われています。

気乾比重:0.19~0.30

価格:並

桐は散孔材的な傾向をもつ環孔材で、随芯が特に大きいという特徴があります。辺材と芯材の区別は不明瞭で、材はくすんだ白色からうすい淡褐色、ときに紫色を帯びていることがあります。年輪は明瞭に認められ、材面の肌はやや粗い感じです。

材の物理的・機械的性質の数値で代表的なものは気管比重0.30、着火点269℃、発火点425℃です。桐は日本産の有用材のうちで最も軽軟で、切削その他の加工はきわめて容易であり、狂いと割れが少ない材といえます。糊付け加工、とくに酢酸ビニル樹脂接着剤による接着性が良いなど、その他いろいろな独特の材質をもっています。

例えば防湿性が高く、含水率の変化に伴う収縮率・膨張率の値も国産材では最小であることが際立っており、ブナの約半分に過ぎません。また熱伝導度の値が小さくて、炎にあたった場合、少し厚い板ならば表面が炭化すれば板の内部は熱気を通しにくくなり、内側のものを火から保護する性能が大きいので金庫などに利用されます。

夏材部分の発達している材を研磨すると、象牙に似た銀白色の良い美しい光沢を示します。一般に伐採直後の材をそのまま使うと材面が変色してくるので、通常は板材または小割材を一定期間日光と雨露にさらす、いわゆるあく抜きが行われます。

桐は日本の木材の中で最も軽い木で吸湿性に優れており、狂いにくいという特徴を持っています。

桐は家紋などのデザインにもよく見られ、古くから日本人の暮らしの中にあり日本人の文化や歴史とは深い関わりがありました。

火に対しては表面が焦げて炭化しても、中までは火が届きにくいという性質を持っている事から火災があっても中身までは燃えくく、大事なものを納めておくための家具の材料として重宝されてきました。熱の伝導率が低いのもこの木の特徴です。

現在、国内市場の9割近くが輸入材とされていますが良質な材が多いので国産の桐との差は殆どなく、特に問題なく使用できると言われています。

この輸入材の恩恵を受け、桐は昔の価格の 1/5~1/8の価格で手に入るようになりました。

一般的に栽培で育った桐は木目が粗く、光沢にかけるとされています。

桐がその軽さをはじめとしたいろいろな特質から、いわゆる指物材などきわめて多方面の用途があり、桐でなければならないもの、あるいは桐を随一の材料とするものが多くあります。家具材、とくに和家具では箪笥、長持が代表的で、器具材では火鉢、衣桁(いこう)、屏風の枠、膳を主とした漆器木地など。建具材では彫刻欄間、障子の枠、組子・腰板、板戸、襖の骨など。建築材では天井板、各種の内部装飾材、その他の用途では什器箱・金庫内箱・菓子箱などの小箱材、琴・筑前琵琶の腹板などの楽器材、下駄材、ピンポンラケット・羽子板のような運動具材、人形・仮面のような彫刻材など、すこぶる多彩です。

そのほか特別なものに名刺や菓子用紙箱に貼る厚さ 0.15mmくらいにスライスした突板、日本人形の練芯、漁網用浮子などもあります。桐炭は粒子が細かいので、絵画用木炭、眉炭(まゆずみ)などに使われます。また桐灰はカイロに使われます。

桐は文様から紋章に発展し、皇室をはじめとして足利氏、織田氏、豊臣氏など、武将にも多く用いられ、代表的なものは五三の桐、六七の桐などがです。

後醍醐天皇が足利氏に贈った家紋が桐であり、豊臣秀吉は、その紋を太閤桐と称し家臣の使用を禁じたと言われています。近代の文学でも桐一葉(きりひとは)の表現で現れ、芭蕉の句にも「我宿の淋しさ思へ桐一葉」があり、「一葉落ちて天下の秋を知る」のことわざもあります。昔から一般的な習慣で、女子が誕生したときに桐を植え、嫁入りの際の箪笥・長持にするということもよく知られています。そのほか、花がるたの12月が桐であるなど、日常の生活にも縁が深いといえます。

俳句の世界では、「桐の花」は夏、「桐の葉と実」は秋の季語になっています。

お金の話では、500円玉には桐の模様が、室町時代にあった「丁銀」という貨幣には、両面に桐と菊の紋様が入っており、江戸時代には「桐」と言えば大判・小判の代名詞にもなっていたと言われています。なお南部桐が有名なのにちなんで岩手県の県花は桐が選ばれています。